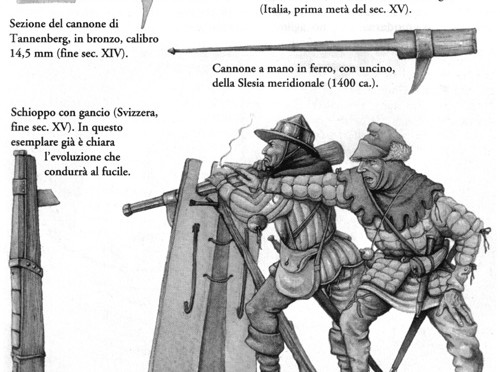

Il problema della scarsa manovrabilità delle armi da fuoco pesanti fu in parte ovviato dalla costruzione, in parallelo, delle prime armi da fuoco “leggere”: notevole impatto sui campi di battaglia ebbe infatti l’introduzione dell’archibugio, che pur a fronte di un iniziale svantaggio rispetto all’arco (minore gittata, minore cadenza di fuoco) fu adottato massicciamente per l’estrema facilità d’uso, nonostante però necessitasse ancora di un apposito sostegno per esser usato.

Il problema della scarsa manovrabilità delle armi da fuoco pesanti fu in parte ovviato dalla costruzione, in parallelo, delle prime armi da fuoco “leggere”: notevole impatto sui campi di battaglia ebbe infatti l’introduzione dell’archibugio, che pur a fronte di un iniziale svantaggio rispetto all’arco (minore gittata, minore cadenza di fuoco) fu adottato massicciamente per l’estrema facilità d’uso, nonostante però necessitasse ancora di un apposito sostegno per esser usato.L’archibugio fu poi sorpassato dal moschetto (dotato di calcio, quindi imbracciabile), che ebbe diffusione dall’inizio del xvii secolo, e che può essere considerato la prima vera e propria arma da fuoco portatile.

L’adozione delle armi da fuoco, in qualità di innovazione tecnologica, diede forte stimolo alla standardizzazione della produzione industriale.

Sino a tutto il Medioevo e per buona parte del xv secolo, ogni arsenale produceva la polvere nera secondo le proprie regole; si può parlare di formulazioni più simili a ricette che a composizioni caratterizzate da precisione e ripetibilità.

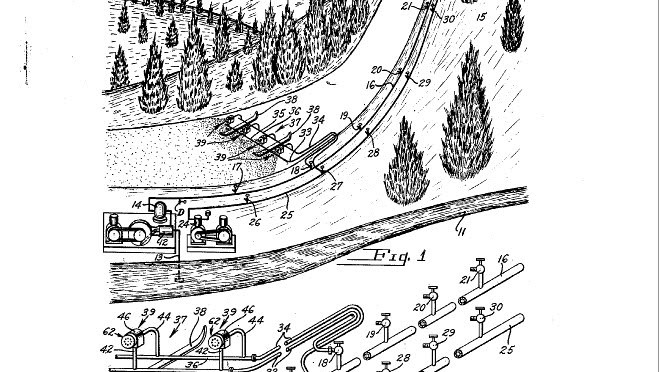

Con l’aumento dei numeri in gioco, la necessità di riparare i pezzi e quella di velocizzare i rifornimenti, si rese necessaria l’uniformazione dei pezzi di ricambio (per garantire l’intercambiabilità delle componenti) e delle munizioni a misure standardizzate.

I pezzi prodotti (cannoni e munizioni) erano inoltre controllati a mezzo delle dime, forme realizzate per poter riprodurre una spaziatura, il profilo o la forma di un oggetto, al fine di poter confrontare il risultato della produzione con un profilo ideale.

La qualità della fusione, infine, era controllata per mezzo di metodi spesso ingegnosi, atti a controllare l’eventuale presenza di crepe, punti di taglio, irregolarità di fonditura all’interno del prodotto finito.

Presso l’Arsenale torinese, ad esempio, si adottavano il metodo del fumo, quello dell’acqua e quello del “gatto”: il metodo del fumo consisteva nell’inserire della paglia ardente all’interno della canna del fucile, che veniva quindi subito tappata: qualora la canna avesse presentato delle imperfezioni, si sarebbe visto del fumo fuoriuscire, indice della presenza di crepe. Il metodo dell’ acqua si basava sullo stesso principio: veniva inserita dell’acqua nella canna del fucile lasciandola decantare per un determinato periodo di tempo. Qualora il livello dell’acqua fosse sceso, il pezzo sarebbe stato da scartare. Il metodo del gatto, infine, consisteva nel verificare l’eventuale presenza di rugosità e tagli all’interno della canna mediante l’utilizzo appunto del “gatto”, ovvero uno strumento fatto da un insieme di fili ferrosi, uncinati, che venivano fatti scorrere nella bocca del fucile, e che eventualmente si impigliavano in fenditure e irregolarità.

Le mura e in generale i profili di tutte le fortezze medievali subirono anch’esse le conseguenze dello sviluppo delle armi da fuoco, e furono costrette ad evolversi di conseguenza.

Le classiche mura medievali, edificate prima della diffusione di fucili e cannoni, erano progettate al fine di rendere quanto più difficile possibile l’ingresso della fanteria all’interno della città: erano quindi, innanzitutto molto alte ed estese, nei limiti delle possibilità economiche: mura più alte era sinonimo di maggiore protezione.

Le classiche mura medievali, edificate prima della diffusione di fucili e cannoni, erano progettate al fine di rendere quanto più difficile possibile l’ingresso della fanteria all’interno della città: erano quindi, innanzitutto molto alte ed estese, nei limiti delle possibilità economiche: mura più alte era sinonimo di maggiore protezione.Vi erano inoltre fossati e dislivelli, che rendevano visibili i nemici a distanza di sicurezza, esponendoli al tiro delle balestre e degli arcieri nascosti dietro i merli delle torri di controllo, dal quale potevano essere lanciati anche proiettili sopra la fanteria intenta nell’opera di sfondamento. Il sistema era adatto a controllare anche gli angoli ciechi: per coprire meglio lo spazio tra le torri si costruiva una bertesca in legno, che sporgeva rispetto al filo delle mura e permetteva di sorvegliare gli angoli bui lontani dalle torri.

L’accesso alle torri e al cammino di ronda si effettuava con scale in legno potevano essere velocemente rimosse in caso di necessità.