La macchina da calcolo, il cui sviluppo tecnologico nell’età contemporanea ha determinato un radicale mutamento nella vita dell’uomo, pur attraversando una prima fase della propria vita segnata dalla caratterizzazione come oggetto di divertimento o quantomeno curioso, vide le proprie origini in tentativi di riproduzione di funzioni svolte dall’uomo. Si trattava essenzialmente della progettazione di automi, atti a replicare operazioni semplici o complesse.

La macchina da calcolo, il cui sviluppo tecnologico nell’età contemporanea ha determinato un radicale mutamento nella vita dell’uomo, pur attraversando una prima fase della propria vita segnata dalla caratterizzazione come oggetto di divertimento o quantomeno curioso, vide le proprie origini in tentativi di riproduzione di funzioni svolte dall’uomo. Si trattava essenzialmente della progettazione di automi, atti a replicare operazioni semplici o complesse.Le stesse macchine per la misura del tempo, i cui primi esemplari solo marginalmente servivano a misurare il tempo, furono dapprima considerate più per la loro valenza scenografica che funzionale. Si trattava cioè di macchine che quasi marginalmente tentavano di fornire una stima dell’ora.

Il fatto che gli automi abbiano generalmente forme antropomorfe fa però cogliere la differenza sostanziale tra due approcci alla progettazione.

Il primo, detto riduzionista, porta alla costruzione di automi che ripetono e imitano attività umane riproducendole in maniera analitica. Il procedimento scompone le funzioni svolte dalle macchine in sottofunzioni, che andranno a essere implementate.

Il secondo, detto olistico, non si interessa dei processi che sono alla base della funzione; il suo unico scopo è quello di ottenere lo stesso risultato finale. Una macchina realizzata secondo tale procedimento è una sorta di “scatola nera”, al cui interno può esserci qualsiasi cosa, ma il cui output deve necessariamente coincidere con quello prefissato in partenza.

L’approccio riduzionista è attivo al principio della tecnologia, quando non si hanno macchine vere e proprie, ma si tratta ancora di leve rudimentali, utensili, ovvero semplici estensioni e potenziamenti dell’arto umano che ne amplificano la forza (tale precisa connotazione dell’utensile si può cogliere osservando le scene iniziali di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, dove alcune scimmie, venendo a contatto con un monolito nero, imparano a usare strumenti, a uccidere animali per cibarsene e a uccidere altre scimmie per conquistarne il territorio).

La nascita delle “vere macchine” si ha quando diventa necessario ottenere una precisione accettabile e slegarsi dalla replica di un gesto naturale, come nel caso del martello che vede come suo successore il maglio. Per questi compiti non ci si può più ispirare alla forma umana e si conviene nell’adottare il secondo approccio alla progettazione, i cui prodotti hanno finalità ugualmente pratiche, ma staccano l’uomo e il suo gesto originario dallo svolgimento della produzione.

Nella storia delle macchine da calcolo, all’inizio si hanno esemplari di piccole dimensioni, con potenze irrisorie e comandate manualmente. Nel 1623, il tedesco Wilhelm Schickart inventò la prima macchina da calcolo con riporto, la cui gestione avveniva attraverso ruote dentate e sistemi meccanici di vario tipo. Tuttavia la sua costruzione non giunse a termine, a causa della morte in un incendio dell’artigiano che la stava costruendo.

Nonostante il passaggio dalla scultura semovente alla macchina operante, la distanza tra utilità e futilità è ancora minima. In una lettera inviata da Schickart a Keplero, si può infatti leggere riguardo il divertimento che la macchina potrà garantire agli operatori (“rideres clare”).

La realizzazione delle macchine da calcolo era in stretta subordinazione alla crescente esigenza di precisione nel calcolo. In questo periodo infatti, gli astronomi stavano lavorando sul problema della longitudine e avevano bisogno della massima accuratezza nell’elaborazione dei dati, per creare le tabelle di navigazione. Queste, a partire da parametri noti, permettevano di individuare la posizione angolare della nave rispetto al meridiano fondamentale di Greenwich.

Il problema dei riporti, lasciato irrisolto da Schickart, era già stato sviluppato in maniera completa da Leonardo da Vinci. Alcuni suoi disegni appartenenti al codice di Madrid e rinvenuti nel 1967, mostrano come egli avesse risolto meccanicamente il passaggio alla potenza superiore.

I continui progressi alla base del passaggio, dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, ebbero come illustre protagonista John Napier. Egli inventò i logaritmi, metodo per eseguire e semplificare calcoli complessi.

Nella sua opera Rabdologia, pubblicata nel 1617, il matematico scozzese illustrò l’invenzione dei bastoncini per il prodotto tra numeri. Ogni bastoncino neperiano individua una colonna della tavola pitagorica e contiene i multipli di una data cifra. Accostando uno vicino all’altro i bastoncini relativi al numero da moltiplicare, e leggendo la riga di interesse, si può eseguire la moltiplicazione di un numero a più cifre per un numero ad una singola cifra.

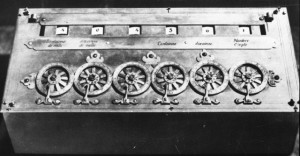

I bastoncini di Nepero tuttavia, non rappresentavano un dispositivo di calcolo completamente automatico, dato che le somme dei riporti devono essere eseguite manualmente. Questo inconveniente verrà poi risolto nel 1885 dai regoli ideati dal matematico francese Henri Genaille, in grado di eseguire automaticamente il riporto in una moltiplicazione. Il miglioramento delle capacità tecniche, per mezzo di sistemi meccanici sempre più complessi, consentì a Blaise Pascal di realizzare nel 1643, una macchina calcolatrice nota come pascalina. Questa riusciva a eseguire addizioni e sottrazioni con il riporto automatico delle cifre. La somma era compiuta direttamente, la sottrazione attraverso complementi, la moltiplicazione sotto forma di addizioni ripetute, e la divisione come prodotto del numero inverso o per sottrazioni ripetute.

Il miglioramento delle capacità tecniche, per mezzo di sistemi meccanici sempre più complessi, consentì a Blaise Pascal di realizzare nel 1643, una macchina calcolatrice nota come pascalina. Questa riusciva a eseguire addizioni e sottrazioni con il riporto automatico delle cifre. La somma era compiuta direttamente, la sottrazione attraverso complementi, la moltiplicazione sotto forma di addizioni ripetute, e la divisione come prodotto del numero inverso o per sottrazioni ripetute.

La macchina funzionava per mezzo di un sistema di ruote ed era ad azionamento diretto: i numeri erano cioè totalizzati ruotando una manopola o una leva.

Il 22 maggio 1649 Pascal ottenne una privativa per la propria invenzione.