Ogni anno, il periodo estivo vede l’apertura di una mostra, dal titolo “Au fil del ondes – 150 ans de télécommunications en Vallée d’Aoste”. La mostra si tiene presso il comune di Avise (AO), e celebra soprattutto l’inventore del telefono, Innocenzo Manzetti, al quale è dedicata la piazza antistante la stazione ferroviaria di Aosta. Peccato che la sola affermazione indubitabile sia legata al nome della piazza.

Innocenzo Manzetti può indubbiamente essere definito come “genio”: nella propria pur breve vita (morì a 51 anni nel 1877) costruì un automa suonatore di flauto, un pappagallo volante in legno per la propria figlia, una pompa idraulica per la bonifica delle miniere, un tipo di telescopio, una sorta di bicicletta e un tipo di pianoforte, oltre a una serie di strumenti utili alla propria professione di geometra.

Si cimentò anche nella realizzazione di un apparato per la trasmissione della voce umana a distanza. Chiamò tale apparecchio télégraphe parlant, e l’origine di tale applicazione è da ritrovarsi nella sua abitudine giovanile di utilizzare un cappello à gibus per trasmettere, a mezzo di una corda, il suono della propria voce.

Il telegrafo parlante creò una certa risonanza nei giornali italiani; tra il 1865 e il 1866 ne si ebbe notizia in numerosi: “L’indépendant” di Aosta, “Il Diritto” di Torino, “La Feuille d’Aoste”, “L’Italia” di Firenze, “L’Eco d’Italia”, pubblicato a New York, il “Petit Journal” di Parigi, “Il Commercio” di Genova e “La Verità” di Novara. Tale diffusione non ebbe luogo per azione di Manzetti, uomo schivo, ma dei propri conoscenti. La poca attitudine alla formalizzazione dei propri progetti rese possibile la conoscenza del principio di funzionamento del telefono solamente grazie alla trascrizione a opera dell’amico dottor Pierre Dupont, oltre che alle notizie riportate dal canonico Bérard.

Lo stesso Antonio Meucci, portato a conoscenza dell’attività del tecnico Manzetti tramite la lettura de “L’Eco d’Italia” negli Stati Uniti, scelse di puntualizzare la propria posizione con una lettera, inviata sia al medesimo periodico sia a “Il Commercio” di Genova, nella quale poneva l’accento sulle proprie realizzazioni attorno alla trasmissione telefonica, iniziate sin dal 1849.

Il tono di Meucci, in ogni caso, era molto accomodante, con affermazioni del tipo “…non pretendo negare al Signor Manzetti la sua invenzione, ma soltanto voglio fare osservare che possono trovarsi due pensieri che abbiano la stessa scoperta e che unendo le due idee si potrebbe più facilmente arrivare alla certezza di una cosa così importante”, anche se il carteggio dello stesso scienziato toscano con l’amico Enrico Mendelari cercava di escludere ogni possibile forma di divulgazione dei risultati delle proprie ricerche.

Prima e dopo Manzetti. Da un punto di vista tecnologico, il telefono di Manzetti, pur essendo una realizzazione sviluppata in modo indipendente, non ha carattere di originalità.

Prendendo per buoni gli schemi presentati nel testo di Caniggia e Poggianti (Mauro Caniggia, Luca Poggianti, Il Valdostano che inventò il telefono: Innocenzo Manzetti, Aosta : Centro Studi De Tillier, 1996), che a loro volta derivano dalle note del dottor Dupont, si possono compiere alcuni confronti che motivano questa affermazione.

Il confronto con il telefono di Meucci. Il primo confronto è con il telefono di Meucci, che si prese la briga di puntualizzare le proprie precedenze con le lettere a cui si accennava. La fondamentale differenza tra il “trovato” di Meucci e il “telegrafo parlante” di Manzetti è di tipo architetturale, addirittura archetipico.

Manzetti adopera un circuito che attua un campionamento della voce del tipo make-and-break: come già avveniva nel telegrafo, la voce provocava una commutazione del circuito dallo stato aperto a quello chiuso e viceversa, a seconda che la lamina metallica costituente il sistema di ricezione fosse colpita o meno dalla vibrazione originata dalla voce. Strutturalmente, tale circuito non può realizzare un campionamento a frequenza maggiore di quella propria della voce (attorno ai 3 kHz). In altri termini, a fronte di un segnale che varia circa 3000 volte all’interno di un solo secondo, si “preleva” il valore del segnale un numero di volte paragonabile al primo.

Ciò significa che non si trasmette fedelmente il segnale vocale: sarebbe come voler certamente trovare una persona che si ferma per tre ore (non si sa quali) al giorno in un luogo soffermandoci noi stessi in quel luogo per tre ore (scelte a caso) nella giornata.

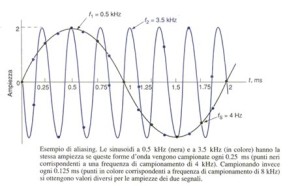

La figura qui sotto (tratta da http://pcfarina.eng.unipr.it/) dà un’idea più precisa dei rischi di un campionamento a frequenze non sufficientemente elevate.

Campionando a 0,25 millisecondi (effettuando cioè una misura dell’ampiezza d’onda con una frequenza pari alla maggiore delle due frequenze d’onda) si hanno due possibili onde che passano per i punti misurati; campionando a una frequenza doppia (0,125 millisecondi) la possibile ambivalenza, o aliasing, scompare.

Ma si diceva dell’iPad: lo trasformiamo in un notebook aggiungendogli tastiere, sostegni e mouse; lo usiamo come e-book reader, funzione peraltro svolta in modo migliore da altri dispositivi; per dargli dignità d’uso, tristemente, ci facciamo le foto, e magari lo usiamo come cornice digitale. Immagini come quella sopra saranno viste tra meno di vent’anni nel modo in cui noi oggi vediamo quella sotto. Il tablet è morto: viva il tablet!

Ma si diceva dell’iPad: lo trasformiamo in un notebook aggiungendogli tastiere, sostegni e mouse; lo usiamo come e-book reader, funzione peraltro svolta in modo migliore da altri dispositivi; per dargli dignità d’uso, tristemente, ci facciamo le foto, e magari lo usiamo come cornice digitale. Immagini come quella sopra saranno viste tra meno di vent’anni nel modo in cui noi oggi vediamo quella sotto. Il tablet è morto: viva il tablet!

Ma si diceva dell’iPad: lo trasformiamo in un notebook aggiungendogli tastiere, sostegni e mouse; lo usiamo come e-book reader, funzione peraltro svolta in modo migliore da altri dispositivi; per dargli dignità d’uso, tristemente, ci facciamo le foto, e magari lo usiamo come cornice digitale. Immagini come quella sopra saranno viste tra meno di vent’anni nel modo in cui noi oggi vediamo quella sotto. Il tablet è morto: viva il tablet!

Ma si diceva dell’iPad: lo trasformiamo in un notebook aggiungendogli tastiere, sostegni e mouse; lo usiamo come e-book reader, funzione peraltro svolta in modo migliore da altri dispositivi; per dargli dignità d’uso, tristemente, ci facciamo le foto, e magari lo usiamo come cornice digitale. Immagini come quella sopra saranno viste tra meno di vent’anni nel modo in cui noi oggi vediamo quella sotto. Il tablet è morto: viva il tablet!